Comment faire... - Mardi 18 Février 2025

Nos zooms pour orienter vos recherches

4 types de zooms existent pour vous aider :

Notez ce contenu

Comment faire... - Vendredi 06 Octobre 2017

La recherche documentaire: cas pratique

Dans le cadre de vos cours, vous pouvez être amenés à réaliser différents travaux - synthèses, études de cas, thèse professionnelle ou mémoire - qui nécessitent des recherches documentaires plus ou moins poussées selon le travail à réaliser.

Toute recherche documentaire comporte différentes étapes. En les respectant, vous vous donnerez les moyens de fournir un travail sérieux et complet.

Pour vous aider, nous vous proposons un cas pratique de recherche documentaire avec un sujet concret: La responsabilité sociale des entreprises en Inde.

Type d’informations recherchées

A partir du sujet donné, il s’agit de cerner précisément le type d’informations que vous recherchez. Pour cela, posez-vous les bonnes questions: De quoi parlons-nous ? Qui est concerné ? Où ? Quand ? Cela vous aidera à sélectionner les sources à interroger.

Dans le cas du sujet sur La responsabilité sociale des entreprises en Inde, vous aurez besoin:

- D’informations générales sur la Responsabilité sociale des entreprises

- De données sur le pays concerné

- D’information qui recoupent les deux sujets

Dans le cadre d’un travail de longue haleine comme une thèse professionnelle ou un mémoire, la méthode de questionnement classique QQOQCP (Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?) vous permettra de bien cerner toutes les dimensions de votre sujet.

Il faut également, dès cette étape, bien évaluer le temps et la charge de travail nécessaires en fonction du devoir demandé. Par exemple, si vous devez réaliser un travail de synthèse de quelques pages à rendre rapidement, il faudra privilégier des articles de la presse sectorielle ou professionnelle plutôt que des articles académiques.

Mots-clés

La définition des mots-clés constitue une étape importante dans votre travail de recherche. N’hésitez pas à penser aux autres façons d’aborder les concepts et à les traduire en anglais, une grande partie de nos ressources étant anglophone.

Par ailleurs, vous ne pouvez pas vous limiter à un seul mot-clé. En effet, si votre première recherche ne donne aucun résultat, pensez à chercher des synonymes et des termes proches ou associés. Cela vous permettra de rebondir après une première recherche infructueuse.

Pour le sujet de ce cas pratique sur la Responsabilité Sociale des entreprises en Inde, vous pouvez chercher avec les termes :

- RSE

- Responsabilité sociétale des entreprises

- Corporate Social Responsibility

- Social responsibility of Business

...que vous croiserez avec Inde (ou India)

Cette liste non exhaustive pourra être enrichie au cours de vos différentes lectures. Les articles que vous lirez vont permettront de rebondir sur de nouveaux mots-clés et ainsi élargir les recherches. Toutefois, faites attention à ne pas trop vous écarter du sujet !

Certains concepts peuvent être traduits par de nombreux mots-clés. Par exemple pour le marketing digital nous pouvons trouver, outre marketing digital : marketing numérique, marketing en ligne, et en anglais internet marketing, digital marketing. Il ne s’agit pas bien sûr de tester touts les termes possibles sur les ressources que vous interrogez, mais d’être à même de rebondir sur d’autres mots-clés possibles si vos premières recherches sont infructueuses.

Les sources à interroger

Après avoir identifié le type d’informations dont vous aurez besoin, vous allez pouvoir identifier les ressources les plus adaptées pour votre recherche. Pensez à bien effectuer votre recherche en anglais en fonction des ressources. Le Learning Center vous permet d’accéder à de nombreuses ressources. Parmi celles-ci, plusieurs vous seront d’une aide précieuse, bien au-delà des recherches “Google”.

Pourquoi ? Parce que les informations proposées sur ces bases de données sont fiables, à jour, introuvables gratuitement sur internet et de plus en grande quantité (d’où le terme de “base de données”).

Des livres

Commencez par vérifier s’il existe des livres de référence sur votre sujet. Pour les identifier, consultez le moteur de recherche Discovery. Une première recherche simple vous permettra de rassembler plusieurs livres traitant du sujet.

Des articles académiques

Les articles de revues académiques ou scientifiques sont des articles pointus rédigés par des experts et à destination d’un public initié. Ces articles sont vérifiés et validés par des experts, ce qui permet leur publication sur les ressources spécifiques que nous proposons. Les articles académiques seront très utiles dans le cadre de la rédaction d’une thèse ou d’un mémoire car il s’agit d’articles de fond, qui prolongent ou actualisent les livres. Par contre ils demandent une lecture et une analyse approfondies, donc du temps : Ils ne sont donc pas forcément adaptés pour un travail de synthèse de quelques pages à rendre rapidement.

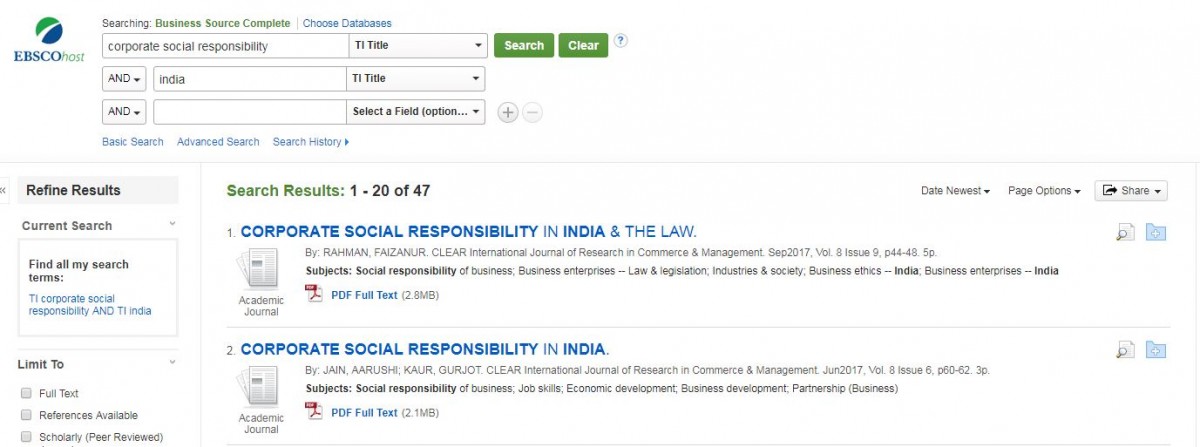

Une ressource de référence (principalement en anglais) sur tous les thèmes de management mais aussi utile pour des recherches sectorielles. Essayez de cibler des articles récents.

Dans le cadre de notre recherche, on trouve les articles suivants:

RAHMAN, F. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN INDIA & THE LAW. International Journal of Research in Commerce & Management. 8, 9, 44-48, Sept. 2017

AMALKUMAR, P. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES OF COMMERCIAL BANKS IN INDIA WITH SPECIAL EMPHASIS TO SBI. International Journal of Research in Commerce & Management. 7, 11, 79-81, Nov. 2016

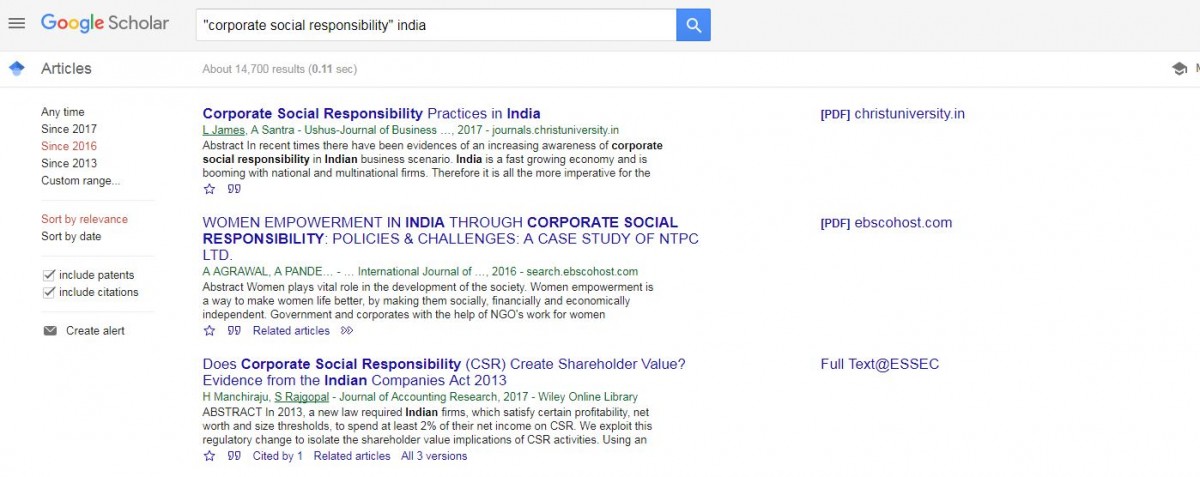

Permet de consulter dans de nombreuses revues scientifiques des travaux de recherche (articles, mais aussi livres, actes de congrès…).

KUMAR, S. The Post-Economic Reforms Possibility of Corporate Social Responsibility in India. Journal of Institute of Public Enterprise. 39, 3/4, 155-172, July 2016

MANCHIRAJU, Hariom et RAJGOPAL, Shivaram. Does corporate social responsibility (CSR) create shareholder value? Exogenous shock-based evidence from the Indian Companies Act 2013. 2015.

Conseil: Pensez à bien regarder les bibliographies à la fin des articles. Elles sont souvent très riches d’autres titres, intéressants pour vos recherches.

Si vous repérez un nom de revue sur une bibliographie, vérifiez si vous pouvez y avoir accès en consultant Discovery.

Des articles de revues professionnelles et spécialisées

Vous pouvez également vous pencher sur des ressources proposant de la presse spécialisée. Avec Factiva et Europresse, essayez d'effectuer une recherche sur votre sujet précis. Si vous ne trouvez rien en croisant les deux sujets, les informations générales et les cas d’entreprises vous permettront tout de même de réaliser un benchmark sur la RSE dans d’autres pays que l’Inde.

Des profils pays

La base de données GlobalData Explorer propose essentiellement des études sur les marchés internationaux mais il est également possible de trouver des informations globales et des études PESTLE sur un pays spécifique (profil politique, économique, sociétal etc. du pays).

Le Web

Pour des raisons de fiabilité des informations, privilégiez les sites d'organismes officiels ou d'institutions reconnues. Si néanmoins vous exploitez des posts de blogs, assurez vous qu'il s'agit bien d'experts reconnus dans leur domaine.

Par ailleurs, savoir mener une bonne recherche sur internet et savoir identifier les bons sites demande de la méthode. Quelques astuces à découvrir ici et ici

La plateforme RSE gerée par le cabinet du Premier Ministre vous permettra d’aborder le sujet de la responsabilité sociale des entreprises dans son ensemble.

Legifrance pour connaître les textes de loi

Evaluation des sources

L'évaluation des sources s'éffectue sur un double plan :

Fiabilité: La fiabilité des sources n’est pas à remettre en question si vous avez utilisé les ressources du Learning Center et si vous avez été prudent dans le choix de consultation des sites internet. Il est également conseillé de proposer des sources récentes: évitez les références obsolètes !

Pertinence: Il n’est pas non plus pertinent d’accumuler les ressources. Posez-vous les bonnes questions en fonction du travail à rendre. Il faut pour cela bien cadrer son périmètre: Est-ce que cela correspond réellement à la question posée ? Est-il adapté au type de travail à effectuer ? Il serait dommage de réaliser un hors-sujet !

Pour vous aider voici un tutoriel sur l’évaluation et l’analyse pertinente de vos informations.

Restitution

La rédaction de votre texte vous appartient ! Quelques petits conseils cependant…

- Faites des citations. Une citation de texte se fait entre guillemets, et en mentionnant la source en bas de page. L’appel de note numéroté se place en exposant en fin de citation.

- Pour une illustration (image, graphique, tableau..) que vous voulez reproduire, vous pouvez soit mentionner la source sous l’illustration elle-même, soit en note de bas de page comme pour une citation de texte.

- Utilisez la paraphrase, c’est à dire la reformulation avec vos propres mots d’un écrit d’un auteur, et sans oublier de citer la source avec une note de bas de page.

Citez vos sources ! Il est primordial de faire référence aux sources que vous citez soit en plaçant une phrase entre guillemets, soit en paraphrasant ce que vous avez lu. Cela nécessite également un renvoi en bas de page. Ne pas citer sa source est assimilé à du plagiat.

Pour tout connaître sur le plagiat et éviter les mauvaises surprises, vous pouvez consulter notre zoom sur le sujet. Dans ce cadre, l’ESSEC possède un logiciel anti-plagiat... Alors attention au vol d’idées !

Citer correctement ses sources revient également à réaliser une bonne bibliographie. Vous trouverez ici des propositions de présentation.

Alors bonnes recherches, et n’oubliez pas : Nous sommes là pour vous aider !

Notez ce contenu

Comment faire... - Mardi 13 Février 2024

Accédez à toute la presse quotidienne en quelques clics!

Le saviez-vous ? Factiva et Europresse vous permettent de faire une recherche d’articles sur un thème d’actualité, mais pas seulement... Avec Cafeyn, ces trois ressources vous permettent de vous tenir informés de l'actualité en lisant la presse quotidienne.

Europresse

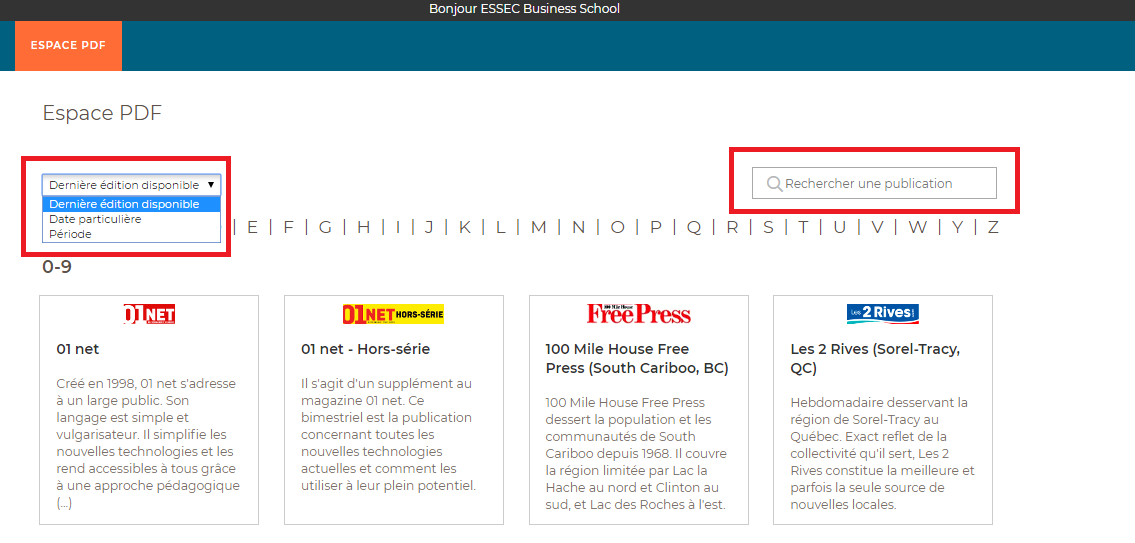

Pour consulter la presse quotidienne sur Europresse, rien de plus simple ! Une fois connecté à Europresse, cliquez sur “Publications PDF” dans le menu du haut.

Sur cette page sont listés par ordre alphabétique toutes les publications que vous pouvez consulter en PDF (similaire à la version imprimée). La barre de recherche vous permet de trouver la dernière édition disponible d'un titre de journal en particulier. Pour trouver les publications qui couvrent un sujet en particulier et sur une période spécifique, utilisez la recherche avancée.

Lorsque vous arrivez sur cette page dédiée à la presse quotidienne, vous pouvez choisir la date de parution (dernière version, date particulière ou période) et également faire une recherche par média visé grâce à la barre de recherche en haut à droite. Il est possible de retrouver le nom de votre journal grâce au classement alphabétique que vous retrouverez sur cette même page.

Factiva

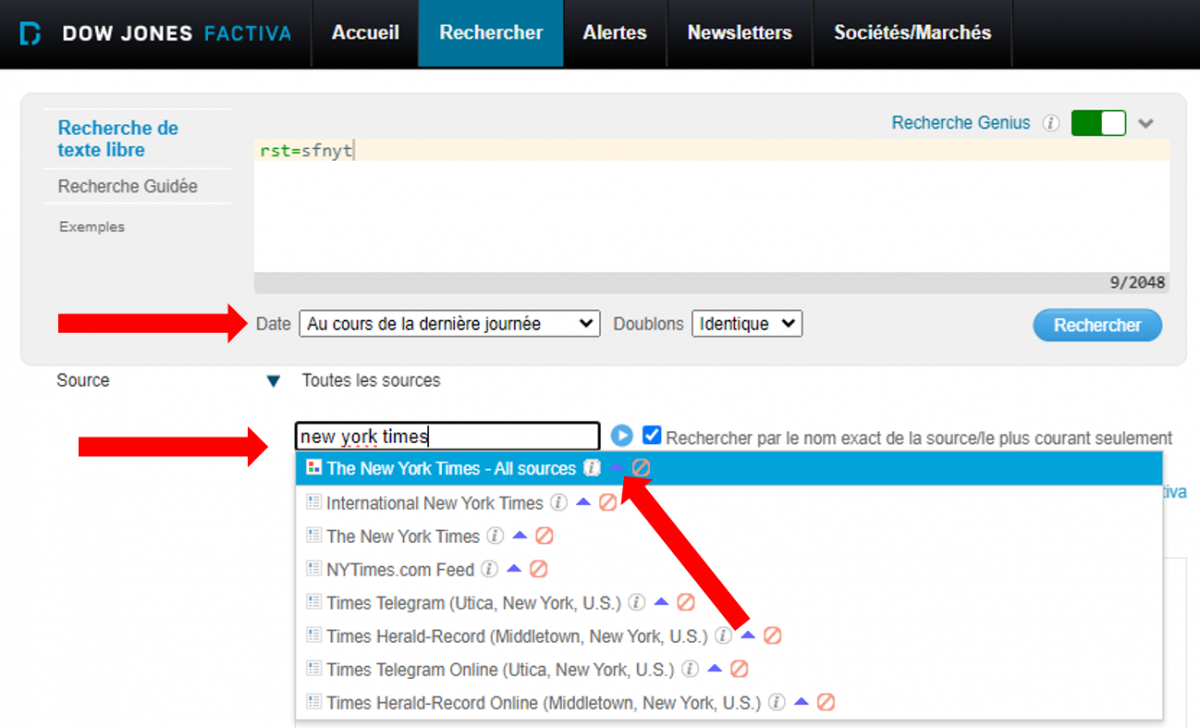

Sur Factiva, vous pouvez trouver tous les articles publiés par un journal à une date spécifique grâce à la recherche suivante :

- Sélectionnez la date qui vous intéresse

- Dans le champs source, tapez le titre du journal, puis dans la liste de résultats, cliquez sur la flèche bleue en face du journal qui vous intéresse (le code correspondant apparaitra alors dans le champs de recherche)

- Lancez la recherche

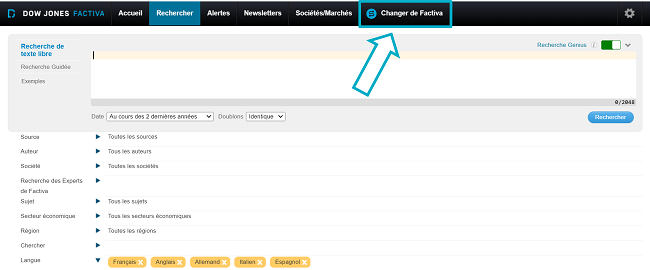

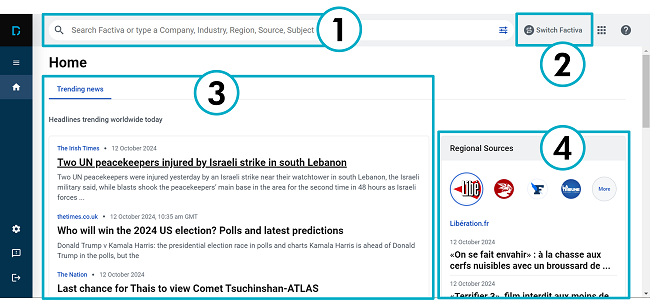

Factiva dispose également d'une interface dédiée à la lecture, en complément de l'interface classique, qui est, elle, dédiée à la recherche. Pour y accéder, cliquez sur “Changer de Factiva” (“Switch Factiva” en anglais) dans le menu en haut de la page :

Sur cette interface, vous trouverez les principaux titres de l'actualité internationale du jour, actualisés toutes les 6h (3), ainsi qu’une sélection de sources régionales en français sur la droite (4) : les Echos, Le Figaro, Libération, etc. La barre de recherche en haut (1) permet de faire des recherches en langage naturel dans les archives des 5 dernières années.

A côté, le bouton “Changer de Factiva” (ou “Switch Factiva”, 2) permet de revenir à l’interface classique et ainsi profiter des puissantes fonctionnalités de recherche de cet agrégateur de presse. Il faut donc bien distinguer les deux utilisations et privilégier l’interface adaptée en fonction de son objectif : la nouvelle interface pour la lecture quotidienne et l’interface classique pour la recherche d’informations.

Cafeyn

Enfin, Cafeyn est une ressource dédiée à la lecture quotidienne de l'actualité et aux loisirs. Très simple d'utilisation, vous trouverez une sélection d'articles et de revues parues récemment. Vous pouvez également parcourir les différentes catégories selon vos centres d'intérêt : actualité, sport, culture...

Vous pouvez lire la presse grâce à Cafeyn sur votre navigateur, ou depuis l'application. Pour bénéficier de cette seconde option, il suffit de la télécharger sur l'App Store ou le Play Store, puis d'ouvrir la page Cafeyn du site du K-lab dans Chrome et cliquer sur "Accéder à la ressource". Vous serez alors automatiquement redirigé vers l’application Cafeyn, où vous pourrez lire vos titres de presse préférés.

Voilà trois ressources à connaitre pour vous tenir facilement informés, d’autant que des pages d’information mobiles sont également disponibles pour les smartphones et tablettes ! Vous avez également accès à un tutoriel vidéo concernant l'utilisation des bases de données presse sur la plateforme Moodle, n'hésitez pas :

Notez ce contenu

Comment faire... - Mardi 19 Septembre 2023

Recherche d’information avec l’IA : première approche (Partie 2) : Les agents conversationnels

(Partie 1 : recommandations et moteurs de recherche)

Arrivés sur le devant de la scène fin 2022 avec la sortie grand public de ChatGPT3.5, puis 4 au printemps 2023, les agents conversationnels sont des outils basés sur l’analyse de grand corpus de documents et les probabilités statistiques pour la génération de textes (GPT est l’acronyme de Generative Pre-trained Transformer). On parle plus globalement d’IA génératives, notamment en ce qui concerne les contenus autres que le texte : code informatique, formules mathématiques, images, vidéos, etc.

Vue la polyvalence de l’outil pour traiter du texte, il peut servir à “chaque étape de la veille, qu’il s’agisse de l’identification des besoins, du sourcing, ou de l’analyse.” Par exemple, l’outil peut, à travers une analyse sémantique, résumer un ou plusieurs textes et en extraire les idées forces pour générer des mots-clés, qui permettront ensuite de chercher d’autres documents. L’outil peut également donner les bases d’une étude de marché par le repérage de concurrents, l’identification de leurs caractéristiques, la rédaction de profils, etc.

Voici pour compléter un aperçu d’autres outils, dérivés ou inspirés de ChatGPT, pouvant être utiles à une recherche d’information, sous forme d’application web ou d’extension de navigateurs :

- Youtubesummary with chatGPT : pour transcrire et résumer des vidéos de Youtube

- Gimme Summary AI : pour résumer une page consultée sur internet

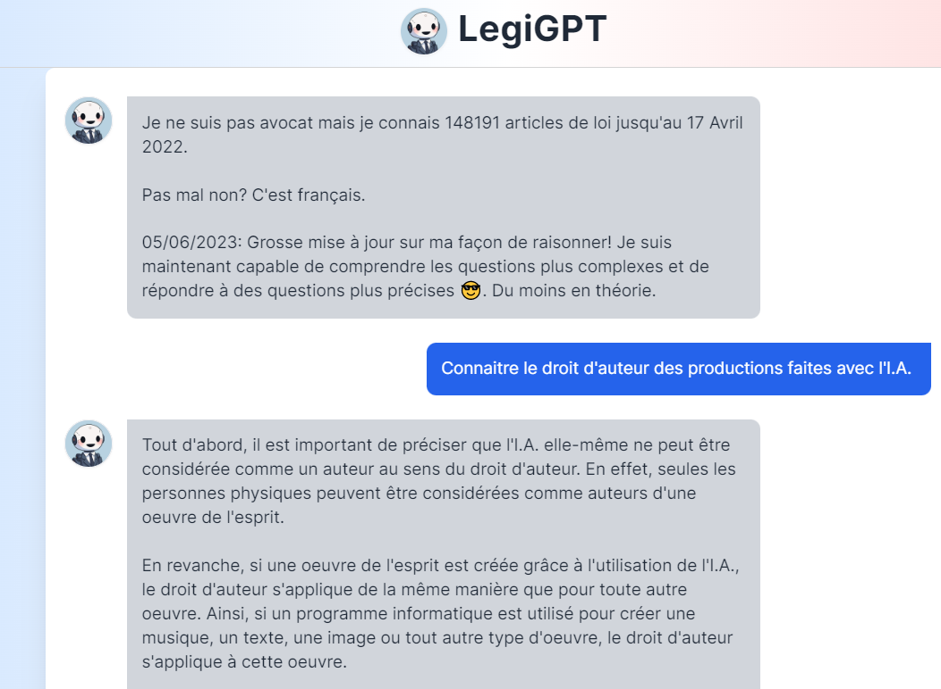

- LegiGPT : pour obtenir une information juridique de base

L’outil ChaptGPT 4 est accessible gratuitement, mais après création d’un compte Microsoft, via l’outil Bing Chat : Aller pour cela sur bing.com/new avec le navigateur Edge.

Les interroger à l’aide de prompts

Les agents conversationnels s'interrogent à l’aide de prompts, c’est-à-dire de consignes, formulées le plus exactement possibles. Plus le contexte de la recherche d’information est défini précisément dans la consigne donnée à l’IA, plus sa réponse sera pertinente. Par exemple, spécifiez le profil de la personne demandeuse, son niveau de connaissance et de compréhension du sujet abordé. Indiquez quel format de restitution est souhaité pour gagner du temps ensuite sur la mise en forme de l’information.

Usages de l’I.A générative pour “produire” de l’information

Au-delà de la recherche d’information sous forme de textes, chiffres ou images, les IA dites génératives peuvent également bien sûr être employées pour produire des contenus du même type. Cette pratique ne va pas sans poser de nombreux problèmes éthiques liés pour les plus évidents à la propriété intellectuelle et à l’intégrité académique. S’il est par exemple admis que l’IA ne peut être citée comme un auteur au sens propre du terme, cela ne dispense pas de la citer en tant qu’aide à la rédaction pour son mémoire, article, thèse… La direction de l’information scientifique et technique du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) l’explicite ainsi :

“Le Committee on Publication Ethics (COPE) a rédigé une note de position (Authorship and AI tools - COPE position statement, version 1, 13/02/2023) soulignant que ces outils ne sont pas assimilables à des auteurs, que ces derniers doivent décrire comment ils les emploient et qu’ils restent responsables du contenu de leur publication, quelle que soit la manière dont ils l’ont produit.”

Images

De nombreux problèmes de droit d’auteur se posent potentiellement, mais le cadre est évolutif : il n’y a pas de personne au sens juridique qui crée du contenu, donc pas d’auteur, mais pas non plus d’usages commerciaux rendus possibles par une licence libre ou une cession de droits. L’usage des contenus générés par IA devrait donc être toléré dans un but non lucratif dans un premier temps, sauf si l’outil prévoit le contraire, notamment dans le cadre d’un usage payant professionnel. Il y a également une problématique de plagiat en cascade potentielle : l’outil peut enfreindre le droit d’auteur en “s'entraînant” sur un corpus d’oeuvres protégés dont il reproduit ensuite les traits trop distinctement en mettant à disposition de ses usagers des images relevant d’un “vol de style”.

Textes (dont traductions)

Une bonne pratique est de ne pas utiliser un générateur de texte sans le mentionner, ou en trop grande quantité, car ce serait enfreindre l’éthique académique, comme vu ci-dessus. Cela signifie qu’on doit citer là aussi l’emploi d’un outil de traduction automatique, même pour un texte ensuite retouché.

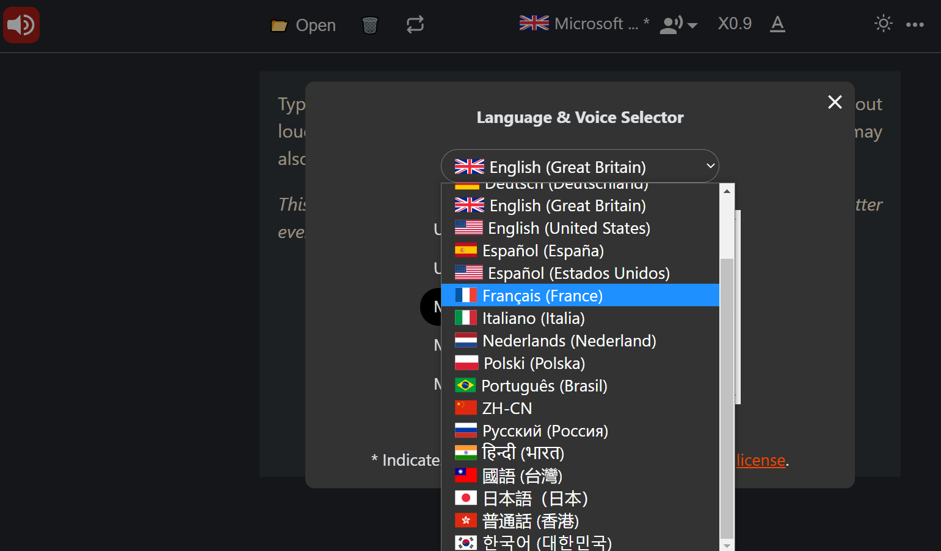

Synthèse vocale

Cet usage de l’intelligence artificielle pour l’analyse automatique du langage permet de passer des textes écrits à l’oral et réciproquement et peut-être utile aussi bien pour retranscrire des entretiens que pour faciliter l’accès à des contenus textuels divers. Tout texte copié dans un outil gratuit sur le web tel par exemple TTSreader est cependant susceptible d’être réutilisé par les concepteurs de cet outil pour l’améliorer, il faut donc veiller à la protection des données personnelles et données sensibles. Consultez attentivement les CGU de chaque outil à ce sujet.

Quelques questions éthiques

Au-delà même des potentielles atteintes au droit d'auteur ou à l’éthique académique, les outils générateurs de textes posent des problèmes en termes de qualité des informations fournies. Par exemple ChatGPT ne mentionne pas ses sources dans ses réponses, tout en se basant sur un corpus limité et non mis à jour au-delà de 2021. Il peut “inventer des faits” ce qui permet à des personnes mal intentionnées de répandre la désinformation sous un air de véridicité très achevé. Le Learning Center de l’ESSEC se positionne en véritable ressource pour vous aider à affronter ces écueils.

La recherche et la production d’information avec des outils basés sur l’intelligence artificielle est en effet un domaine en pleine évolution, à surveiller tant sous l’angle des outils et pratiques que des réglementations et des évolutions sociales au sens large.

Pour aller plus loin, Semantic Scholar et Typeset.io sont deux outils de recherche assistée par l'IA qui peuvent être utilisés pour la formulation de mots-clés ou l'anayse des résultats.

Sources

- Eugène, Matthieu. “ChatGPT : notre guide pour créer les meilleurs prompts.” BDM, April 17, 2023.

- Fovet-Rabot, Cécile, and Marie-Claude Deboin. “Définir Les Auteurs d’une Publication Scientifique.” CIRAD, 2014.

- Khan, Lina M. “Opinion | Lina Khan: We Must Regulate A.I. Here’s How.” The New York Times, May 3, 2023, sec. Opinion.

Notez ce contenu

Comment faire... - Samedi 09 Septembre 2023

Recherche d’information avec l’IA : première approche (Partie 1) : recommandations et moteurs de recherche

L’objectif de ce zoom est de communiquer sur l’intelligence artificielle (IA) d’une manière très générale et sur quelques fonctionnalités qui en découlent d’ores et déjà pour la recherche d’information.

Definition de l’I.A.

Nous retenons ici deux définitions citées dans l’article “Defining artificial intelligence for librarians” :

- celle de l’OCDE : "Artificial intelligence (AI) is ‘a machine-based system that can, for a given set of human defined objectives, make predictions, recommendations, or decisions influencing real or virtual environments. AI systems are designed to operate with varying levels of autonomy’". (OECD, 2020).

- et la définition de la Commission européenne, qui est aussi très générale : "Simply put, AI is a collection of technologies that combines data, algorithms and computing power". (European Commission, 2020: 2).

Pour aller au-delà de ces simples définitions, vous pouvez consulter notamment les ouvrages suivants au K-lab de l’ESSEC :

|

Agrawal, Ajay Bansidhar. Prediction Machines : the Simple Economics of Artificial Intelligence. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2018. |

|

Crawford, Kate. Atlas of AI : Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. New Haven: Yale University Press, 2021. |

Et pour une compréhension simple et située par rapport à des questions sociales de l’I.A., consulter en ligne le guide en libre accès :

|

Onuoha, Mimi and Nucera, Diana. A people's guide to AI. A People’s Guide Press, 2018 |

Usages possibles de l’I.A. pour retrouver de l’information

Trois exemples d’applications de l’IA aux services des bibliothèques envers leurs usagers sont citées dans l’article “Defining artificial intelligence for librarians” :

- Le premier est l’usage des classements et recommandations automatisés dans les outils de découverte, tels que Discovery.

- Le second, l’implémentation de robots conversationnels pour interagir avec les usagers de la bibliothèque, répondre à leurs questions, les orienter dans l‘usage des services et de ressources.

- Le troisième usage est l’automatisation des revues de littérature scientifique afin de suivre l’ampleur et le rythme accéléré des publications.

Ces usages ne sont a priori pas encore très répandus pour de raisons de coûts et de complexité d’implémentation, mais le Learning Center de l’ESSEC reste en veille sur les nouveaux outils ou fonctionnalités de ce type.

Les recommandations

Les recommandations font partie depuis plusieurs années du paysage informationnel. Elles se basent sur l’analyse de traits récurrents dans les parcours de consultation de documents d’une ou plusieurs personnes pour tenter de prévoir ce qui peut répondre à leurs besoins d’information précis. Un exemple d’application raisonnée de ce type de techniques est fourni par la base de données CAIRN.

Précisons pour commencer que ce service de recommandations n’est accessible qu’après la création d’un compte qui implique la gestion de données personnelles. Il faut donc bien mesurer l’intérêt d’un service demandant une contrepartie qui est loin d’être anodine. En ce sens, l’I.A. peut mettre encore plus le projecteur sur des questions d’éthique qui se posaient déjà avec acuité tant sur les réseaux sociaux que les services web gratuits monétisés par la publicité ciblée.

Les critères de recommandations utilisés par CAIRN sont explicités et limités à quelques-uns, en partie paramétrables par l’utilisateur lui-même : proximité sémantique, “rebonds” sur des auteurs cités en référence des publications déjà consultées, autres articles lus par des lecteurs d’un même article que vous. Le prestataire d’information rappelle que “l’algorithme ne peut se substituer à la recommandation humaine, élaborée par un expert de la discipline ou du domaine concerné.”.

Les moteurs de recherche

Depuis plusieurs années également, les moteurs de recherche se basent sur du machine learning pour délivrer les meilleures réponses aux requêtes de leurs utilisateurs. Celles-ci tendent de plus en plus à être formulées en langage naturel, et de moins en moins en combinaisons de mots-clés, équations de recherche avec opérateurs booléens ou équivalents d’une recherche avancée avec champs de recherche précis. Cette démarche garde néanmoins sa pertinence.

Les différents usages de l’I.A. dans les moteurs de recherche visent ainsi d’une part à dédoublonner les résultats, et écarter ceux qui n’apportent pas de valeur informationnelle, tout en classant les résultats dans un ordre de pertinence évoluant sans cesse avec de nouveaux critères. D’autre part, il est utile pour les moteurs de recherche tel Google de désambiguiser les termes employés, afin de toujours mieux déchiffrer le langage naturel. Un exemple classique est celui d’une recherche sur le terme “orange” pour laquelle il faudra déterminer s’il s’agit de la ville, de la couleur, du fruit, de la marque… Cet affinage du sens permet à l’outil d’essayer de “comprendre et détecter l’intention de l’utilisateur” lorsque ce dernier inscrit sa requête dans la boîte de recherche. L’impression de pertinence qui ressort des résultats fournis par le moteur en est augmentée, et ce sans même encore faire intervenir ces fameux agents conversationnels dont il est beaucoup question actuellement.

La deuxième partie de ce Zoom abordera les agents conversationnels.

Sources :

- “AI-Principles Overview - OECD.AI.” Accessed September 19, 2023. https://oecd.ai/en/principles.

- Anne-Marie. “Google n’est plus un moteur de recherche ni de réponses, mais un assistant virtuel.” Bases & Netsources. Accessed September 19, 2023. https://www.bases-netsources.com/articles-netsources/google-n-est-plus-un-moteur-de-recherche-ni-de-reponses-mais-un-assistant-virtuel.

- Cox, Andrew M., and Suvodeep Mazumdar. “Defining Artificial Intelligence for Librarians.” Journal of Librarianship and Information Science, December 22, 2022, 09610006221142029. https://doi.org/10.1177/09610006221142029.

- Vathaire, Jean-Baptiste de. “Maîtriser l’algorithme pour favoriser les interactions : du bon usage des recommandations personnalisées. Utilisation et approche de l’IA par le portail Cairn.info.” I2D - Information, données & documents 1, no. 1 (2022): 50–56. https://doi.org/10.3917/i2d.221.0050.

Notez ce contenu

Comment faire... - Lundi 05 Juin 2023

Bases et cas pratique de recherche d’information juridique

Ce zoom est un rappel, à destination des non juristes, des grands principes qui régissent le droit et plus particulièrement le droit commercial : où s’écrit le droit, comment il s’applique, comment on y accède, etc. Ce zoom ne concerne pas l’information juridique légale des entreprises, administrative et financière, pour laquelle des ressources telles qu’Infogreffe, Orbis, Diane peuvent être consultées.

Prenons un cas concret de recherche d’information juridique pour le lancement d’un nouveau produit dans le secteur de la santé alternative, la phytothérapie, dans deux pays européens simultanément : la France et la Grèce.

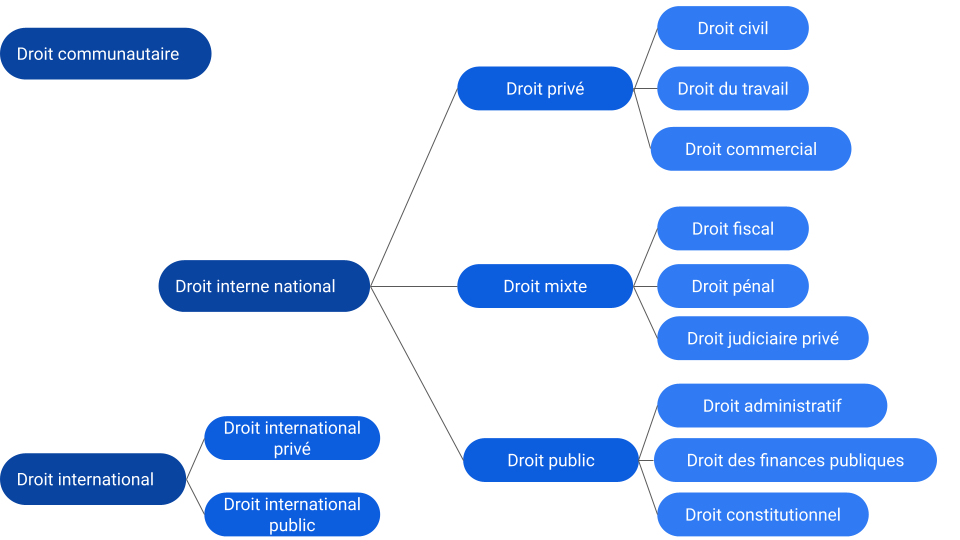

Schématiquement, Il existe plusieurs branches du droit, présentes dans différentes aires géographiques :

- Le droit international : ensemble des règles régissant les relations internationales.

- Le droit communautaire : ensemble des règles qui s’appliquent aux institutions, aux Etats membres et aux ressortissants de l'Union Européenne.

- Le droit interne national : ensemble des règles juridiques qui régissent les relations sociales au sein d’un État donné.

Le schéma des différentes branches du droit ci-dessous s’inspire du site de l'Université Numérique Juridique Francophone UNJF qui expose les principales notions juridiques :

Il existe différentes sources du droit :

- La législation : l’ensemble des textes normatifs = lois et règlements

- La jurisprudence : l'ensemble des décisions de justice rendu par les juridictions constitutionnelles, judiciaires ou administratives

- Dalloz ou Lexis360

- La doctrine : l'ensemble des commentaires juridiques sur une question de droit

- Dalloz, Lexis360. Les revues juridiques contiennent de la doctrine.

Ces sources sont hiérarchisées comme suit (Hiérarchie des normes selon Kelsen) :

Les directives par exemple sont du droit européen dérivé (hors des textes fondateurs et autres traités, chartes ou principes et des accords internationaux formant le droit primaire) mais ce sont des actes juridiques contraignants. Toute entreprise opérant dans le secteur va donc devoir se soumettre à ces textes. Or, si elles concernent tous les pays de l’UE (26 depuis le Brexit), elles ne s’appliquent pas en même temps dans tous les pays, ni sous la même forme. On peut également bien sûr chercher les règlements européens qui eux s’appliquent directement et en même temps.

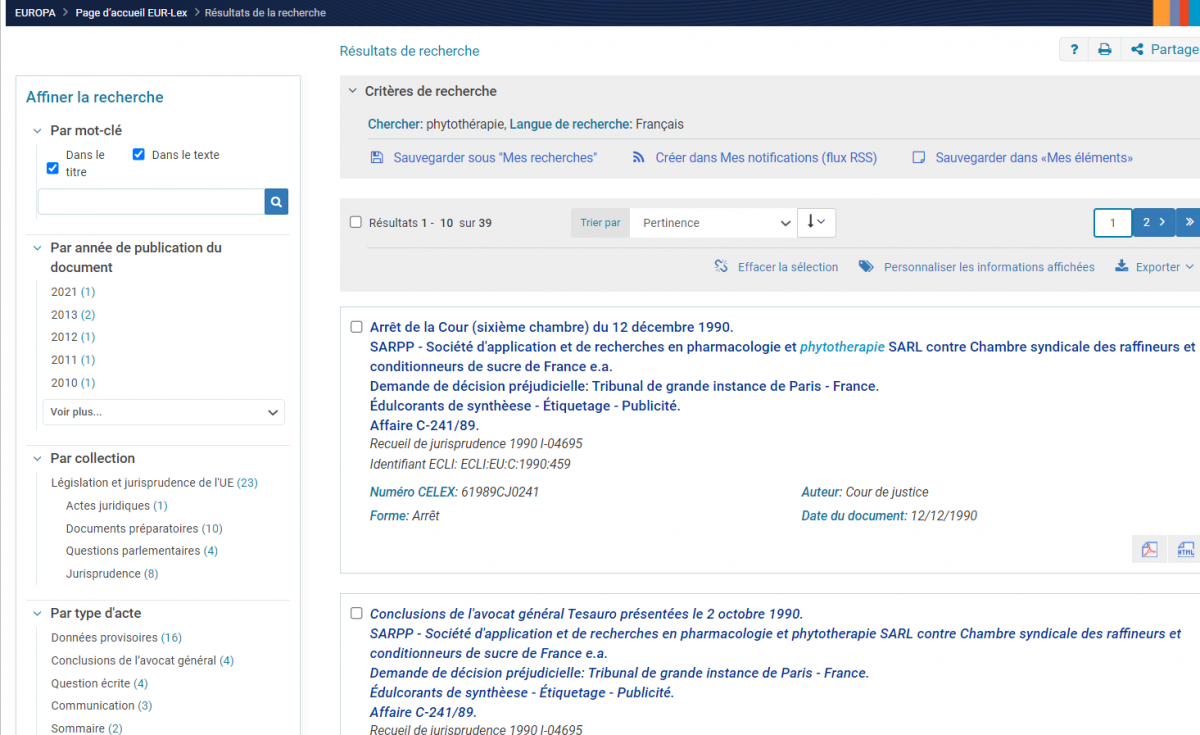

La publication des textes juridiques européens se fait au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), qui est recherchable sur le site Eur-Lex. Cherchons les directives qui s’appliquent ou vont s’appliquer à notre cas concret, et la doctrine qui va nous permettre de comprendre leurs effets.

Eur-Lex est accessible gratuitement en ligne, mais pour trouver des commentaires et de la doctrine, il faut en général se tourner vers les bases de données sur abonnement, par exemple Lexis-Nexis.

Une recherche sur le terme phytothérapie dans Eur-Lex ne donne pas trop de résultats : 39 en recherche simple sur Eur-Lex. Ce ne sera pas le cas de toutes les recherches, auquel cas on privilégiera la recherche avancée.

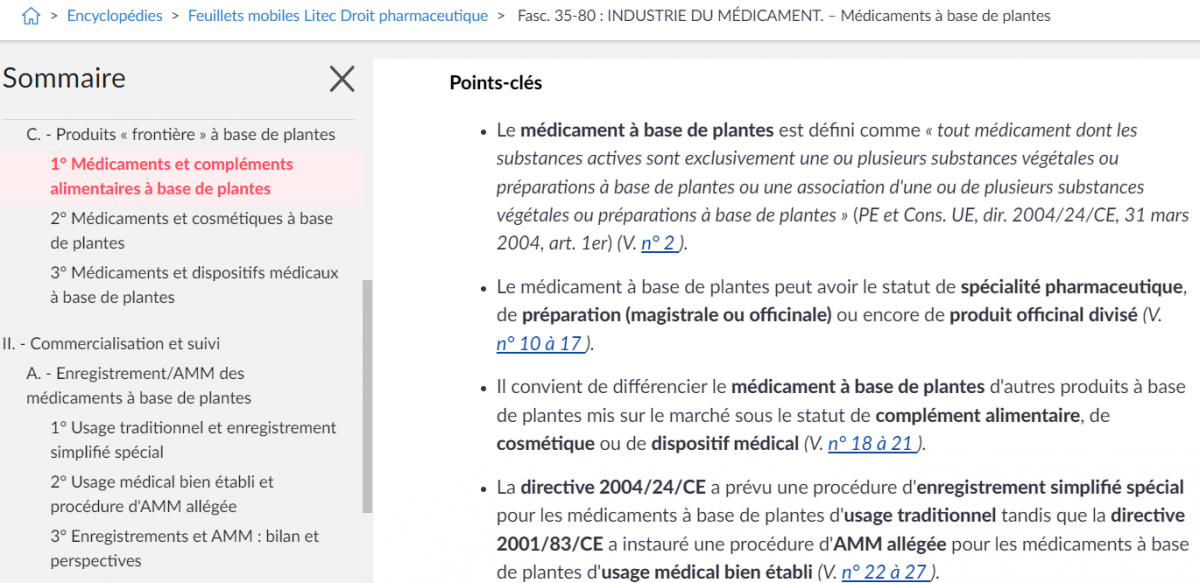

Parcourir ces résultats ne permet pas de se faire une idée de la législation s’appliquant dans le secteur de la phytothérapie en Europe et plus particulièrement en France. Il faut donc recourir aux bases Dalloz ou Lexis, sections encyclopédie, synthèse ou fiche pédagogique pour avoir un aperçu utile de la question. Le droit national d’autres pays que la France n’est cependant pas accessible à travers ces bases de données.

|

3 principales ressources sur abonnement sont accessibles via le K-lab :

Le Zoom sur Trouver des informations juridiques vous indiquera :

|

Le premier résultat d’une recherche simple sur Lexis Nexis, un fascicule, permettra d’aborder le sujet via une vue d’ensemble :

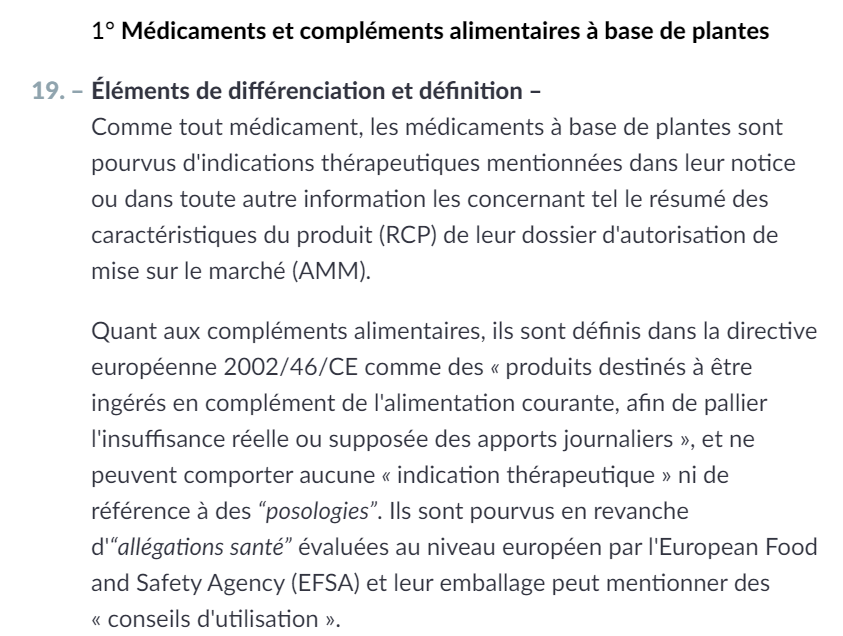

On verra quelles directives européennes s’appliquent dans le secteur de la phytothérapie :

Si nous voulons maintenant rechercher ce texte : Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires 66 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 183 du 12 juillet 2002 page 51), nous pouvons nous tourner vers les sites institutionnels donnant accès public au droit (français, européen) :

- Légifrance

- Vie publique (fiches thématiques)

- Eur-Lex

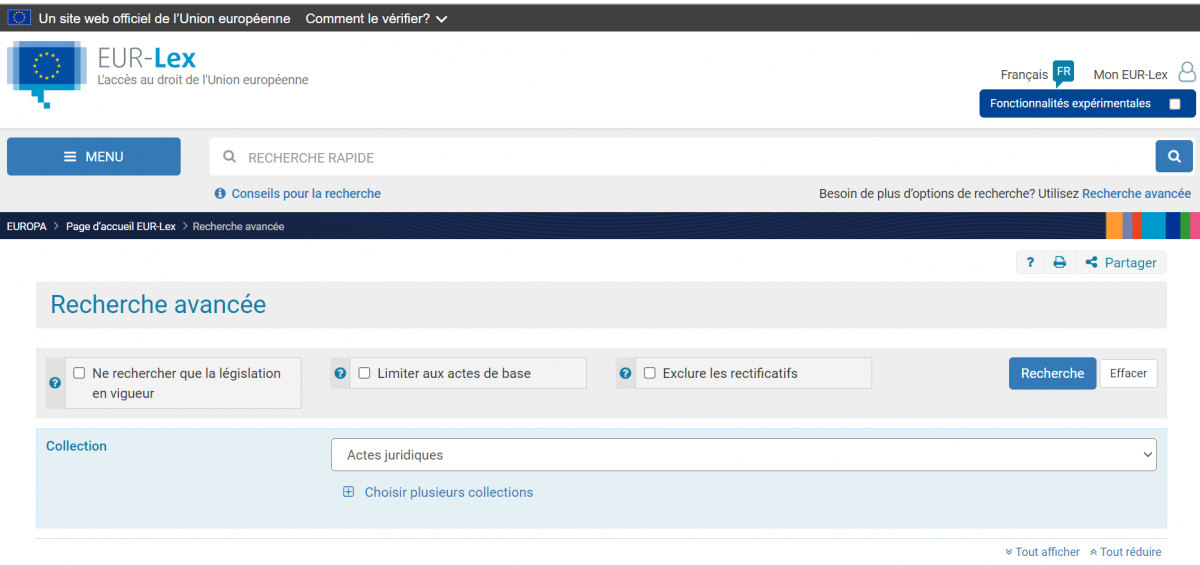

Voici comment effectuer une recherche avancée sur les actes juridiques sur Eur-Lex :

Cocher le type de document Directive, en indiquant son année et numéro :

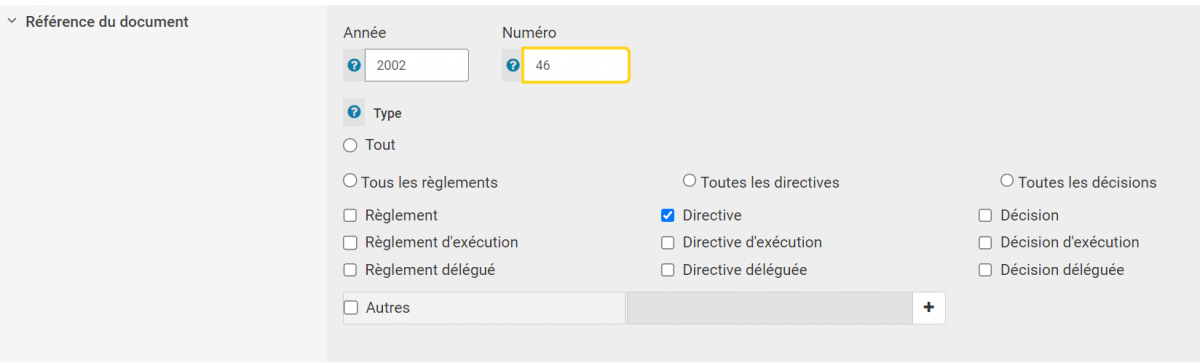

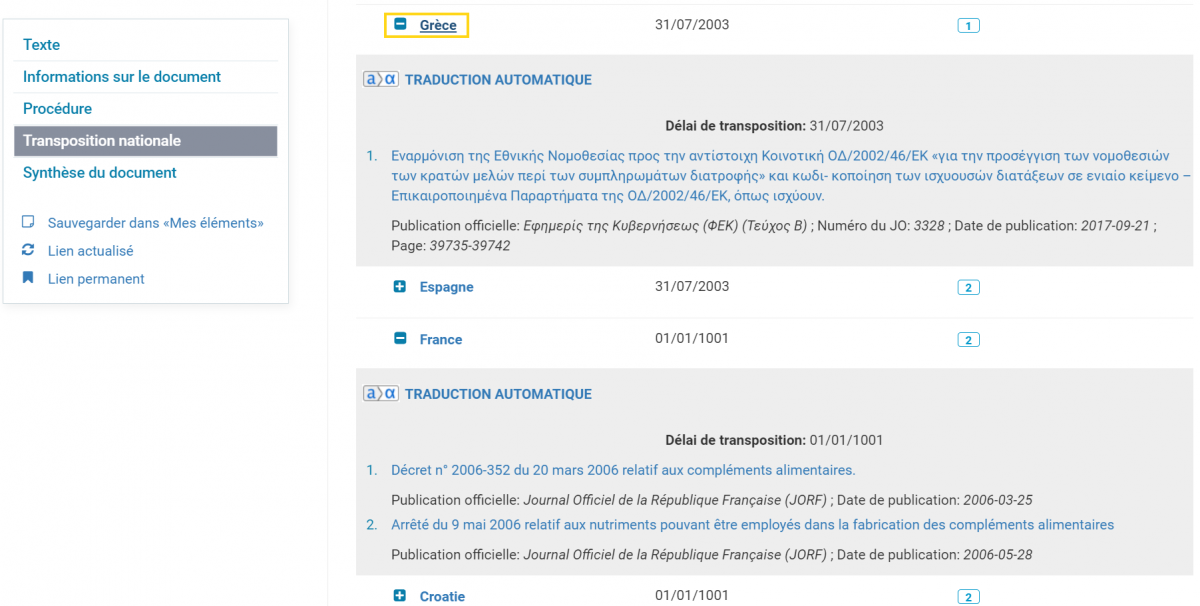

Nous trouvons pour unique résultat la directive recherchée :

Sur la fiche détaillée de la directive, nous pouvons consulter sa transposition par pays de l’UE, notamment la France et la Grèce :

Voici pour compléter ce zoom une liste des abréviations juridiques établie par l’Université de Toulouse.

Notez ce contenu

Comment faire... - Mercredi 16 Novembre 2022

Droit de diffusion des documents du K-lab

Puis-je copier un document pour le rediffuser (documents du K-lab, de Moodle ou d’internet) ? Comment savoir si je respecte bien le droit d’auteur ?

Le droit d’auteur peut être vu comme un “mal nécessaire” à encourager la création, avant d’en permettre l’appropriation par le public (F. Benhmaou, J. Farchy, Droit d’auteur et copyright, La découverte, 2007, p.112). C’est aussi dans le cadre plus large de la propriété intellectuelle, un important enjeu économique. Le droit d’auteur est par exemple particulièrement invoqué par des pays globalement plus exportateurs de contenus, mais aussi par quelques multinationales qui concentrent la détention des droits de propriété intellectuelle sur les contenus culturels.

Dans ce contexte, le numérique rend aujourd’hui la copie beaucoup plus facile et répandue et augmente donc les risques de contrefaçon, autrement dit de copie non autorisée. Pour synthétiser : “un nouvel équilibre reste à trouver entre les revendications de ceux qui veulent profiter des potentialités d’Internet pour élargir leur accès à la culture et les aspirations légitimes des auteurs et de leurs ayants droits à une” juste” rémunération.” (Ibidem, p.56)

Voyez ci-dessous comment sont appliquées les règles en vigueur pour la diffusion des documents du K-lab et d’internet dans le respect du droit d’auteur.

Puis-je par exemple rediffuser :

- dans leur intégralité : un livre ? Des slides de cours ? Un cas pédagogique (ESSEC, Harvard, etc) Un article de presse ? Un article académique (Open Access ou pas) ? Une étude de marché ?

Seulement si j’ai acquis la licence de diffusion pour chaque exemplaire.

Un livre papier ou électronique disponible en deux exemplaires au K-lab ne pourra être utilisé que par deux personnes à la fois. Il est interdit de télécharger ou de scanner le livre papier entier et le mettre en ligne sur le site du cours ou l’envoyer par mail à tous les étudiants ou participants.

Certains éditeurs rendent possible techniquement le téléchargement d’un chapitre ou du livre entier. Cela ne vous autorise pas pour autant légalement à le rediffuser.

Un cas pédagogique devra être acquis en autant d’exemplaires qu’il y a d’étudiants qui suivent le cours.

Ou bien si ce sont des documents en Open Access. Leur licence libre encourage au contraire la diffusion. Mais cela doit toujours se faire en citant la source.

Au lieu de diffuser le document lui-même, je peux envoyer un lien hypertexte vers le document. Toute personne disposant des droits d’accès aux ressources en ligne du K-lab pourra alors le consulter. Cela inclut tous les étudiants en formation diplômante, les professeurs et le personnel administratif de l’école.

Pour rappel, il est interdit de rediffuser tous les supports de cours, dont les cas pédagogiques bien sûr; a fortiori sur des sites externes tels coursehero.

Par exemple, ce livre de Springer accessible “en illimité” sur le modèle des articles de revues :

Le PDF est téléchargeable pour une utilisation individuelle, mais il est interdit de le partager avec d'autres personnes, c'est à dire de le rediffuser.

De la même façon, cet ebook d’Ebsco disponible en un nombre limité d’exemplaires ne devra pas être rediffusé :

- une partie substantielle de ces documents ? (Nous ne parlons pas ici de l’exception au droit d’auteur s’appliquant à la courte citation)

Les programmes de formation initiale bénéficient d’une exception pédagogique (consultez la FAQ juridique pour en savoir plus). Cela signifie qu’ils peuvent rediffuser un extrait équivalent à 10% d’un livre (un chapitre environ) ou 30% d’un numéro de revue (un article environ), et 6 minutes d’un film. Cette rediffusion ne peut intervenir que dans un cadre très précis, celui d’un cours d’un programme diplômant dispensé par un organisme non lucratif, enseigné par un professeur à ses étudiants. Les manuels de cours, partitions, musiques, vidéos et œuvres picturales ne sont pas concernées par l’exception pédagogique…

Cette exception pédagogique est conditionnée au versement d’une compensation par l’organisme de formation ou son organisme de tutelle public au Centre Français du droit de Copie, qui reverse ensuite cette compensation aux éditeurs.

Pour tous les autres documents, il faut pouvoir demander l’autorisation à l’auteur ou à ses ayants droit d’utiliser une partie substantielle de son œuvre.

Encore une fois, les documents en Open Access, sous Licence Libre, Creative Commons par exemple, peuvent aussi être rediffusés sous forme d’extraits, à condition de citer leur source.

L’application de ces règles de partage de documents permettra à nos lecteurs :

- d’éviter d’enfreindre le droit d’auteur et le copyright et les dispositions légales qui nous lient à nos fournisseurs de contenus ;

- de connaître les règles qui permettent d’agir dans un contexte plus large, en respectant ces droits ;

- de protéger leurs droits éventuellement en tant que producteur de contenu ;

- de bien mesurer la valeur économique de l’information ;

- de prendre conscience de la valeur socio-culturelle du document en rapport avec le statut de l’auteur et plus largement le statut du producteur de contenu.

Notez ce contenu

Comment faire... - Vendredi 06 Mai 2022

Évaluer l'information (partie 2) : Prendre conscience des bulles de filtre et de l’économie des médias

(Partie 1 : Eviter les biais cognitifs et mesurer la fiabilité et la pertinence de l’information)

Les médias généralistes accessibles au grand public, que vous consultez à la fois pour vous informer au quotidien et pour alimenter vos travaux académiques, s’appuient presque tous sur une conception libérale de l’information. Indispensable à l’exercice du jugement des individus dans les démocraties et économies de marché, l’information doit être exacte, vérifiable. Son principal critère disqualifiant est par conséquent la fausse nouvelle, la rumeur.

On peut cependant nuancer cette conception un tant soit peu idéalisée. L’information n’est effectivement pas traitée d’égale manière selon qu’elle couvre des sujets importants ou non pour les intérêts économiques et politiques dominants dans nos sociétés. Les individus n’agissent pas forcément dans leur intérêt propre, mais se révèlent influençables, et la présentation de l’information qui leur est faite en tient compte.

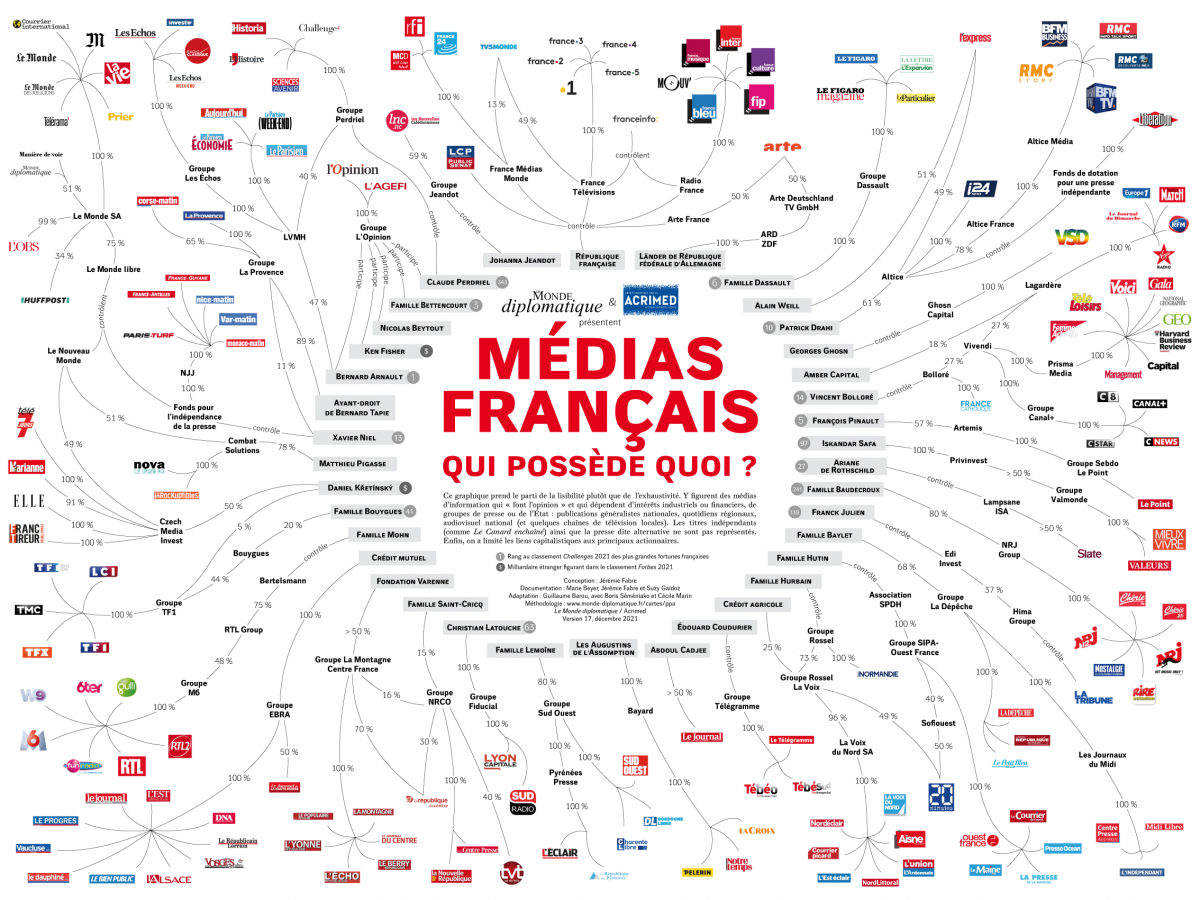

Un outil intéressant d’un point de vue pratique pour éviter ces autres biais possibles de l’information est la cartographie des grands groupes de presse et de médias, faisant apparaître leurs propriétaires, leurs ressources. Dépendent-ils plus ou moins de la publicité, de leur lectorat, de subventions publiques ?

Source : Acrimed

Cette approche de l’évaluation de l’information par sa provenance rejoint celle de ses conditions de production. L’information est-elle le résultat d‘un long travail d’investigation de journalistes indépendants, ou générée en temps réel par des pigistes travaillant sous la pression de l’immédiateté et d’un nombre de clics à générer ? Le numérique a reconfiguré considérablement la production d’information, du fait des revenus publicitaires qui se sont reportés de la presse écrite et télévisuelle vers la toile, au profit d’intermédiaires tels Google, plutôt que des producteurs d’information eux-mêmes.

Les GAFAM tirant profit de la publicité d’autant plus que celle-ci est profilée, la distribution de l‘information en ligne est donc soumise autant à des distorsions liées à la génération d’audience qu’à la création inévitable de “bulles de filtre”.

Eli Pariser a dénommé "bulle de filtre" cet "univers d'information unique pour chacun d'entre nous" créé par l'adaptation constante du contenu que nous voyons sur internet à nos préférences. Cette personnalisation se fait par l'intermédiaire d'algorithmes qui croisent nos actions passées sur le réseau avec celles de personnes partageant certaines de nos actions ou caractéristiques, afin de prédire ce qui nous intéressera le plus.

Ce phénomène de bulle de filtre est nouveau en ce qu'il introduit trois dynamiques inédites selon Eli Pariser :

- l'isolement strict de la personne dans sa bulle de filtre, à l'inverse des médias, qui même très spécialisés, ont toujours une audience composée de plusieurs personnes.

- l'invisibilité des contours de la bulle de filtre, l'opacité des critères qui la forment. A l’inverse de l'orientation politique d'un journal qu'il est possible de connaître, l'internaute ne sait pas comment, par quels biais, ses informations sont personnalisées.

- l'impossibilité de choisir d'entrer ou non dans sa bulle de filtre. Contrairement à un journal qu'on choisit de lire, ou une chaîne de télévision de regarder, le filtrage de l'information du web s'effectue sans qu'on y prenne garde, et est de plus en plus difficile à éviter.

Il faut en tenir compte si l’on recherche une information plutôt objective, de qualité car issue d‘un travail rigoureux de journalisme. Une information dont le but premier n’est pas de séduire pour générer de l’audience, ni d’aller dans le sens des croyances particulières des individus pour les retenir sur un réseau dont la valeur croît avec le nombre d’utilisateurs. Il y a là évidemment un enjeu pour le débat public.

Ainsi une information pourra être évaluée en fonction de son indépendance vis-à-vis d’influences bien réelles, et de son potentiel de dévoilement de phénomènes jusqu’alors mal vus ou passés sous silence. Il ne s’agit pas de chercher des scoops, dont on connaît le risque d’erreurs, mais plutôt du défrichement de nouveaux aspects d’une réalité, plus ardus à faire connaître du fait des biais évoqués ci-dessus, et d’une démarche similaire à celle des lanceurs d’alerte. Cette approche de l’information est en rapport avec l’éthique scientifique, car elle s’inscrit dans le paradigme de la recherche de vérité.

Sources :

- Jm3, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Cognitive_Bias_Codex_(French)_-_John_Manoogian_III_(jm3).svg

- Bibliothèque de l'Université de Genève (2016). InfoTrack : Formation aux compétences informationnelles. https://infotrack.unige.ch/

- Brigitte Simmonot, Evaluer l’information, Documentaliste- Sciences de l’information, 2007, vol 44, n°3

- François-Bernard Huyghe (2019). 50 mots en stratégie de l'information. Le site de François-Bernard Huyghe. https://huyghe.fr/2019/02/18/50-mots-en-strategie-de-l-information/

- Jérémie Fabre, Marie Beyer (2022). Médias français : Qui possède quoi ? Acrimed | Action Critique Médias. https://www.acrimed.org/Medias-francais-qui-possede-quoi

- Eli Pariser, The filter bubble : how the new personalized web is changing what we read and how we think, Penguin Publishing Group, 2011

- Samuel Lamoureux, La valeur de l’information sous le prisme de trois théories normatives du journalisme, Revue française des sciences de l’information et de la communication, mai 2021, n°2

Notez ce contenu

Comment faire... - Vendredi 29 Avril 2022

Évaluer l'information (partie 1) : Eviter les biais cognitifs et mesurer la fiabilité et la pertinence de l’information

Au cours de vos recherches documentaires et d’une manière générale pour vous renseigner dans un domaine, vous serez constamment amenés à évaluer l’information.

C’est une étape clé de la démarche méthodologique documentaire, qui peut intervenir à différents moments de vos recherches, selon que vous avez déjà l’information à disposition ou qu’elle est le résultat de tout un processus de recherche que vous aurez mis en œuvre.

Dans le premier cas, vous partez d’un corpus déjà connu, et avez besoin d’en vérifier la valeur : pouvez-vous raisonnablement vous appuyer sur cette information dont vous disposez pour effectuer vos analyses, faire vos recommandations, présenter vos synthèses, exposés, etc. ? Le cadre méthodologique de l’identification et de la réduction des biais cognitifs sera alors votre premier outil d’évaluation de l‘information.

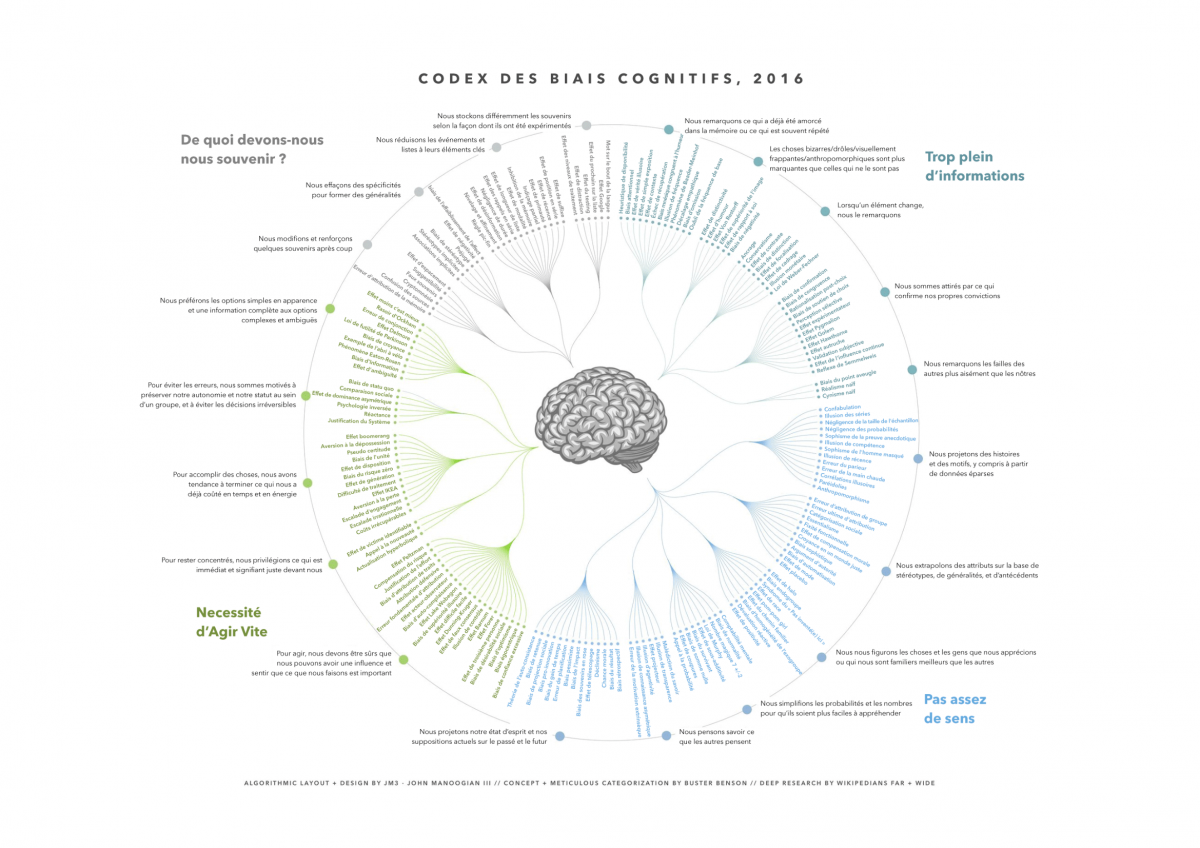

S’informer représente un effort, a un coût en termes de temps et de réflexion notamment. Il est plus aisé de rester dans sa zone de confort, et les biais cognitifs sont là pour nous y aider ! Nous avons ainsi tendance à juger de nouvelles informations d’après nos connaissances acquises, en les remettant en question le moins possible. Nous sommes également plus enclins à entendre ce qui nous confirme dans nos croyances, etc. Le schéma ci-dessous entre dans les détails des principaux biais cognitifs que nous devrions éviter lors d’une recherche d’information. Plus de détails à ce sujet.

Jm3, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Dans le second cas, l’évitement des biais cognitifs aura déjà été mis en œuvre lors de l’identification de vos besoins d’information, et vous aura aidé à déterminer quels manques combler, correctifs apporter, pistes explorer. Au mieux, l’évaluation de l’information trouvée se fera donc sur un corpus constitué en ayant déjà pris soin d’éviter les biais cognitifs. Vous pourrez alors appliquer d’autres outils, issus d’autres cadres méthodologiques. Le premier d’entre eux est le couple classique qualité / pertinence que l’on peut synthétiser par la liste de points à vérifier ci-dessous :

- Fiabilité : qualité intrinsèque de l’information

- Qui est l’auteur ? Son activité professionnelle ? Son éventuelle institution de rattachement ? Est-il reconnu dans son champ de compétence ?

- Quel est le support de l’information ? Une revue grand public, professionnelle ou académique ? Un blog d’expert, un site institutionnel ? Quels sont ses financements ? Son audience ? Ses objectifs ?

- De quand date l’information ? Est-elle suffisamment à jour pour le domaine étudié ? Est-ce que l’historique des concepts et phénomènes présentés est bien pris en compte ? L’information est-elle bien située aussi sur des périmètres géographiques, sociologiques..etc ?

- Quelle est la forme du document ? Journalistique, avec les faits principaux énoncés en premier et l‘approfondissement dans le corps du texte ? Académique, avec une introduction énonçant les objectifs de la recherche et la méthodologie employée, et une conclusion permettant d’en connaître les principaux résultats ?

- Quels liens permet de faire la source ? Les références citées sont-elles reconnues dans leur domaine, ouvrent-elles de nouvelles perspectives de recherche ? Via les notes de bas de page ou de fin de document, via la bibliographie, peut-on trouver d’autres sources utiles ?

- Pertinence : utilité de l’information pour un besoin précis

- Le contenu abordé est-il en rapport avec tout ou une partie de mon champ d’investigations ?

- Le niveau de précision est-il celui qui convient à mes recherches ? Ni trop généraliste, ni trop pointu ? Est-ce que le ou les angles d’approches sont suffisamment variés et approfondis pour couvrir mes besoins d’information ?

- En fonction de mon besoin précis en termes de périmètres temporel, géographique et autres, la couverture proposée par la source est-elle satisfaisante ?

- Le style et la forme des documents vont-ils correspondre à ce qui est attendu dans ma restitution : exposé, note de synthèse, revue de presse, étude de marché, article, mémoire, thèse professionnelle…etc

- Les sources complémentaires accessibles via le document consulté apportent-elles des précisions utiles pour la recherche qui est faite ? Permettent-elles de la compléter ?

Ces critères d’évaluation sont particulièrement importants dans le contexte actuel de passage croissant du monde de l’imprimé, avec sa typologie stable de documents issus d’un processus éditorial sélectif, aux ressources numériques, donnant accès à des fragments d’information dont la provenance n'est pas toujours clairement visible. La seconde partie de ce Zoom s’attachera aux spécificités du contexte informationnel actuel et à ses conséquences sur l’évaluation de l’information.

En effet, un autre cadre méthodologique permet de s’interroger sur ce qui fait la valeur d’une information d’un point de vue plus général, pas forcément afin de produire un résultat ponctuel précis. Mais cette réflexion n’est pas sans pertinence dans un contexte d’enseignement supérieur, de recherche, et de formation à la citoyenneté.

Notez ce contenu

Comment faire... - Mardi 15 Février 2022

7 ressources où trouver des vidéos de qualité

Besoin d’une vidéo pour illustrer un concept ? D’un extrait de journal télévisé ? Et sinon, où trouver des conférences filmées ?

Vous trouverez peut-être votre bonheur parmi les ressources du K-lab, et en particulier la Médiathèque Numérique et les MOOCs Coursera.

En dehors des ressources proposées par le K-lab, nous avons sélectionné pour vous 7 sites à consulter lorsque vous cherchez des vidéos : généralistes ou spécialisés, ils vous proposent du contenu à forte valeur ajoutée.

1. Xerfi Canal

Vous connaissez les études de marché Xerfi… découvrez la chaîne vidéo ! Xerfi Canal recueille l’avis d’experts, chefs d’entreprises et personnalités politiques sur tous les aspects de l’économie, mais aussi de la stratégie et du management.

2. Citéco

La Cité de l'Économie produit des vidéos pédagogiques sur différents concepts d'économie.

3. INA

Les archives de la télévision française publique sont disponibles sur le site de l'Institut national de l'audiovisuel. Dans la rubrique "L'INA éclaire l'actu", la rédaction sélectionne des vidéos en lien avec l'actualité.

4. BigThink

Le but de BigThink: diffuser les idées des meilleurs penseurs et “faiseurs” d’aujourd’hui. Les experts invités et les sujets abordés sont variés, avec des catégories comme “21st Century Living”, “New World Order”, “Power and Influence”, et “Inventing the Future”.

5. Inc.com

Des entrepreneurs et des experts vous donnent des conseils pratiques et expliquent les techniques qui marchent.

6. TED

Pour des discours ludiques et inspirants sur les sciences, le commerce, l’innovation ou les enjeux globaux, c’est sur TED qu’il faut aller.

7. HBR Video

De courtes vidéos pour définir des concepts du management, des interviews et des conseils.

Enfin, une ressource bonus que vous connaissez peut être déjà : Google dispose d'un moteur de recherche dédié aux vidéos. Il vous suffit de taper quelques mots clés pour obtenir des vidéos de sites d'actualité, réseaux sociaux, sites institutionnels, etc. A vous ensuite de vérifier la crédibilité de ces sources !

Un dernier conseil : n'oubliez pas de citer vos sources lorsque vous utilisez ces vidéos afin d'éviter le plagiat. Le K-lab a également rédigé une FAQ juridique à destination des professeurs qui souhaitent utiliser ce type de support dans leurs cours ou leurs recherches.